「嘘をつく時、人は目線でわかる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。視線の動きや表情の変化には、その人の心の状態が表れることがあり、心理学の分野でも長年注目されてきました。特に「右上を見たら嘘をついている」といった説はよく知られていますが、実際に科学的な根拠はあるのか気になるところです。

この記事では、心理学の観点から「嘘をつく時の目線」にまつわる考え方や、目線と記憶・感情の関係をわかりやすく解説します。さらに、男性と女性それぞれに見られる行動の違いや、非言語的なサインの見方も紹介します。

目線の方向や動きは、単なる癖ではなく、脳の働きや感情の動きを映し出す鏡のようなものです。嘘を見抜くためだけでなく、相手の心理を理解するヒントとしても役立てることができます。人の心を読み解く第一歩として、「嘘をつく時の目線」を心理学的に学んでいきましょう。

- 嘘をつく時の目線と心理学の関係

- 「右上を見る=嘘」という説の信ぴょう性

- 男性と女性で異なる嘘のサインの傾向

- 目線以外の非言語的な心理サインを読み取る方法

嘘をつく時の目線説は本当か

「人は嘘をつく時に右上を見る」という説は、多くのメディアや自己啓発書で語られています。

心理学で見る目線と記憶の関係

心理学の分野では、人の目線の動きは思考の方向や記憶の引き出し方と関係していると考えられています。これは「アイ・アクセス・キュー(Eye Accessing Cue)」と呼ばれ、神経言語プログラミング(NLP)などでよく用いられる概念です。

右利きの人の場合、左上を見るときは過去の出来事を思い出している、右上を見るときはまだ経験していないことを想像しているとされます。つまり、過去の記憶を探る時と、想像で新しいイメージを作る時とでは、脳の使い方が異なるため、視線の方向にも違いが出るのです。

ただし、これはあくまで「傾向」であり、すべての人に当てはまるわけではありません。人によっては利き手や利き目の違い、文化的背景、緊張状態などによって目線の動きが変化します。たとえば、左利きの人はこの関係が逆転することもあります。

また、目線は記憶だけでなく感情や社会的な意識にも影響されます。相手の目を見る、そらす、瞬きの回数が増えるといった微細な動きにも、心理的なサインが含まれていることが多いのです。

そのため、目線を観察する際は「一方向に目を動かした=嘘」と決めつけるのではなく、その人の普段の目線の癖や表情全体の流れを合わせて見ることが大切です。

右上を見るは本当?実証状況

「人は嘘をつく時に右上を見る」という説は、多くの心理学記事や自己啓発本で紹介されています。これは「右上を見る=想像や創作をしている」という理論に基づいたものです。右利きの人は、過去の記憶を思い出すときに左上を見る傾向があり、逆に右上を見るときは、まだ経験していない出来事を頭の中で作り出しているとされます。そのため、「右上を見た=嘘をついている可能性がある」と言われるようになりました。

しかし、実際の心理学研究では、この説を裏づける明確な科学的根拠は見つかっていません。たとえば、2012年にイギリスのハートフォードシャー大学で行われた実験では、「嘘をつく人が特定の方向に視線を動かす傾向はない」という結果が報告されています。つまり、目線だけで嘘を判断するのは難しいというのが、専門家の一般的な見解です。

ただし、実験の状況と日常の会話では異なる点もあります。たとえば、緊張していたり、罪悪感を感じている場合には、無意識に目線が動くことがあります。そのため、「右上を見た=嘘」と単純に決めつけるよりも、会話全体の流れや声のトーン、仕草などを総合的に見ることが重要です。

要するに、「右上を見る=嘘」という説は興味深い仮説ではあるものの、実証的な裏づけは弱く、心理学的には「一つの参考程度」にとどめるのが正しい理解です。

目線の方向による心理的な傾向

目線の方向には、脳の働きと深く関わる心理的な傾向があるとされています。一般的に右利きの人を基準とした傾向であり、左利きの人は左右が逆になる場合があります。

| 目線の方向 | 心理的傾向・意味 | 状況・行動例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 左上を見る | 記憶をたどる・過去の出来事を思い出す | 「昨日のこと」「昔の体験」を思い出している | 記憶や事実を確認しているときに多い |

| 右上を見る | 想像・創作・嘘を構築している可能性 | 体験していない出来事を話している | 嘘をついているときに見られることもあるが、想像中の場合も多い |

| 左横を見る | 聞いたこと・過去の音を思い出す | 会話や音楽など、過去の音を思い出している | 聴覚的な記憶をたどる動き |

| 右横を見る | まだ聞いたことのない音や声を想像する | 「こう言われたらどう返すか」など考えている | 嘘を組み立てるときにも出やすい傾向 |

| 左下を見る | 感情や身体感覚に意識が向く | 罪悪感・落ち込み・恥ずかしさなど | 自分の内面と向き合うときに多い |

| 右下を見る | 内部対話(心の中で話している) | 「どうしよう」「次に何を言おう」と考えている | 緊張や迷いを感じているときに見られる |

| 正面を見る | 誠実・自信・集中 | 相手の話を真剣に聞いている、または強い意志を示す | 嘘を隠すためにあえて見続けるケースもある |

| 下を向く(全般) | 罪悪感・不安・自信のなさ | 落ち込みや嘘への後ろめたさを感じている | 恥ずかしさ・照れなどの感情でも見られる |

🔍 ポイント

- 上方向:視覚的な想像・記憶

- 横方向:聴覚的な想像・記憶

- 下方向:感情や内面への意識

- ただし、緊張・疲労・文化差・性格などでも目線は変わるため、目線だけで嘘や感情を断定しないことが重要です。

まばたきや瞳孔など非言語サイン

人の心理状態は、言葉だけでなく「非言語サイン」にも現れます。中でも、まばたきの回数や瞳孔の動きは、相手の感情を読み取るうえで注目すべきポイントです。

まず、まばたきの変化について見てみましょう。普段よりまばたきの回数が急に増えるときは、緊張や不安を感じているサインであることが多いです。嘘をついている人は、心の中で焦りやストレスを感じているため、まばたきが増える傾向があります。

一方で、嘘を見破られまいと意識しすぎると、逆にまばたきが極端に減る場合もあります。どちらの反応も、「普段と違うまばたき」が見られたら注意して観察する価値があります。

次に、瞳孔の開き具合も心理を映す重要なサインです。瞳孔は光の量によって変化しますが、興味・好奇心・興奮といった感情でも広がることが知られています。

たとえば、相手があなたの話を面白いと感じているときや、強い感情を抱いたときには、無意識のうちに瞳孔が大きくなります。逆に、ストレスや恐怖、不快感を感じているときは、瞳孔が収縮しやすくなります。

ただし、これらの反応は光の強さや体調、睡眠不足、薬の影響などでも変化します。したがって、まばたきや瞳孔の変化だけで「嘘をついている」と判断するのは避けましょう。

重要なのは、相手の普段の表情や動きと比較して違和感があるかどうかを見極めることです。非言語サインは、相手の感情を読み取る一つのヒントとして捉えるとよいでしょう。

嘘をつく時の目線と心理学

心理学では、目線は単なる視覚的な動きではなく、思考や感情の状態を映し出す「心の鏡」として考えられています。脳が情報を処理するとき、視線の方向が無意識に変わることがあり、それが心理状態を読み取るヒントになるのです。

嘘の目線だけに頼らない理由

「目線で嘘がわかる」と聞くと、つい視線の方向だけで判断してしまいがちですが、心理学的にはそれは危険です。人の目の動きには、緊張・不安・照れ・考え込みなど、さまざまな感情が混ざり合っており、嘘だけが原因ではないことが多いからです。

たとえば、目をそらす行動は「嘘をついている」と思われがちですが、内向的な性格の人や人前で話すのが苦手な人も同じように視線を避ける傾向があります。また、相手を直視する行動も「嘘を隠そうとしている」と捉えられることがありますが、単に相手の話に集中しているだけという場合もあります。

さらに、目線の動きは文化的背景によっても異なります。日本では相手の目をじっと見ることが失礼にあたると感じる人も多く、海外では逆に「目を合わせない=信頼できない」とされる文化もあります。このように、同じ動作でも意味がまったく違って解釈されることがあるのです。

加えて、目線は一瞬の動きであるため、偶然のタイミングで「嘘っぽく見える」こともあります。例えば、単に考え事をして右上を見ただけでも、周囲には「嘘をついている」と誤解される可能性があります。

したがって、相手の心理を見抜きたい場合は、目線だけでなく声のトーン・表情・姿勢・言葉の矛盾など、複数の要素を総合的に観察することが重要です。目線はあくまで「一つのサイン」であり、単独で判断するのではなく、会話全体の流れや相手の性格を踏まえて見ることが信頼できる判断につながります。

本当?利き手で逆転する例

「嘘をつくと右上を見る」とよく言われますが、これは右利きの人に当てはまる傾向です。脳の働きには左右の分担があり、右利きの人は左脳で言語や論理的な思考を、右脳でイメージや創造的な思考を担っています。そのため、右上を見るときは右脳を使って“想像”しているとされ、嘘をつくときに視線が右上へ向かうという理論が生まれました。

しかし、左利きの人ではこの関係が逆転する場合があります。左利きの多くは右脳と左脳の働き方が異なり、言語を司る領域が右脳側にあるケースも多いため、思考と目線の対応関係が逆になるのです。つまり、左利きの人が嘘をつくときには左上を見ることがあるというわけです。

ただし、これもすべての人に当てはまるわけではありません。利き手の違いだけでなく、脳の使い方には個人差があります。右利きでも左脳優位ではない人もいれば、左利きでも右脳と左脳のバランスが均等な人もいます。さらに、幼少期の訓練や生活習慣、職業などによっても脳の使い方は変化します。

したがって、「利き手によって目線の方向が逆転する」というのは、確かに一部の人に見られる現象ですが、それだけで嘘の有無を判断することはできません。相手の利き手を知っていたとしても、表情や声の変化、態度など、他のサインとあわせて観察することが大切です。

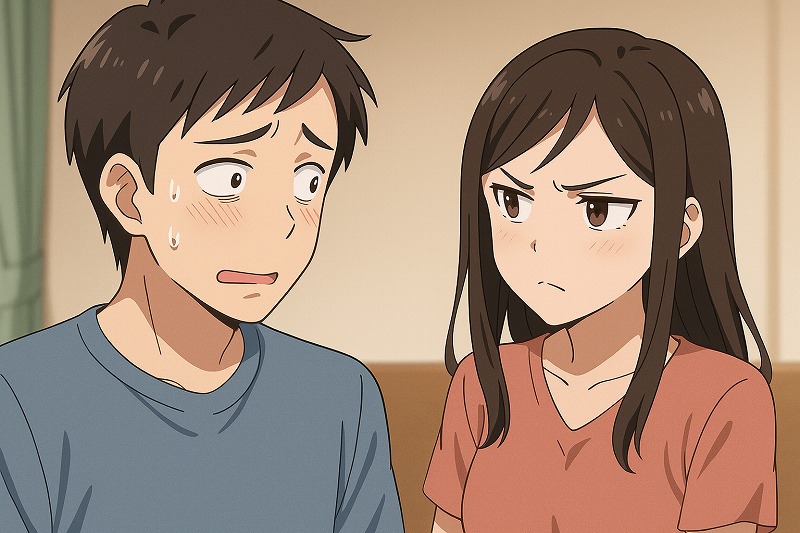

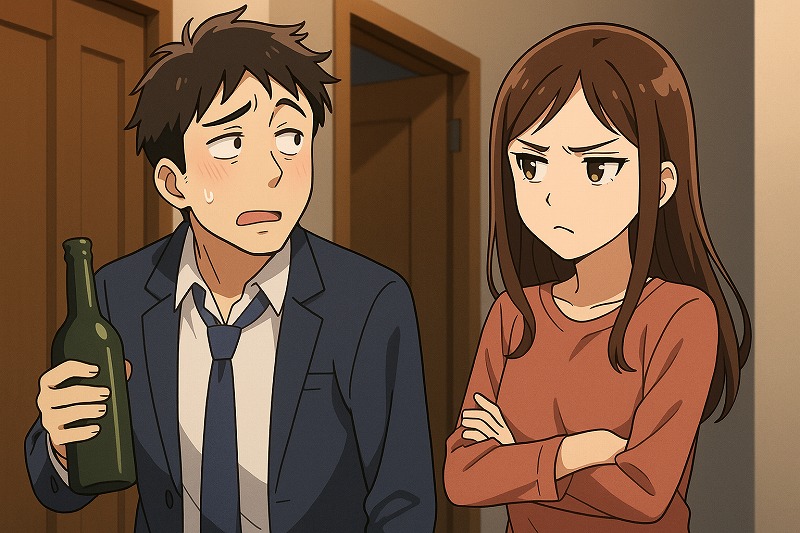

男性に見られる行動の傾向

嘘をつく時の男性に見られる行動の傾向には、心理的なプレッシャーや不安が反映されやすい特徴があります。男性は感情を内に押し込む傾向があるため、「視線・声・体の動き」などの非言語的サインに嘘の兆候が現れることが多いです。以下で、心理学的観点からわかりやすく解説します。

① 視線をそらす・目が落ち着かない

男性が嘘をつくとき、最もよく見られるのが「視線を合わせない」「目が泳ぐ」といった行動です。

これは、相手の目を見ることで自分の嘘が見抜かれるのではないかという不安や罪悪感が生じるためです。

たとえば、「どこに行ってたの?」と聞かれた瞬間に視線が下を向いたり、横を向いたりするのは、心理的な防衛反応と言えます。

ただし、内向的な性格の男性や緊張しやすいタイプは、嘘でなくても目線をそらすことがあるため、普段の目の動きとの違いを比較することが大切です。

② 話の内容が不自然に長くなる

男性は、論理的に説明しようとする傾向が強いため、嘘をつくときには無意識に話を長くしがちです。

矛盾を避けようと、細かい情報を付け足して信ぴょう性を高めようとする心理が働くからです。

「そんなに聞いてないのに、やたら詳しく話す」「余計な説明が多い」などは注意ポイント。

また、説明の中に矛盾する時系列や情報が出てきたら、嘘をついている可能性が高まります。

③ 声のトーンや話すテンポが変わる

嘘をついているとき、人は緊張状態にあり、自律神経が興奮しています。

そのため、声が少し高くなったり、話すスピードが速くなったりすることがあります。

一方で、「落ち着いて見せたい」という意識から、逆にトーンを抑え、ゆっくり話す男性もいます。

いずれにしても、普段の声の調子と違う場合は、感情が乱れているサインかもしれません。

④ 防衛的な笑顔・不自然な笑い

男性は、嘘を問い詰められたとき、緊張を隠そうとして笑顔でごまかすことがあります。

この笑いは「防衛的な笑顔」と呼ばれ、目が笑っていなかったり、口元だけが引きつっていたりするのが特徴です。

本当に楽しいときの笑顔は目尻まで柔らかく動きますが、嘘を隠すときの笑顔は硬く、不自然な印象になります。

⑤ 身体の動きに落ち着きがなくなる

嘘をつくときの男性は、体の動きや仕草にも変化が現れます。

たとえば、

- 頻繁に腕を組む

- ポケットに手を入れる

- 顔や首を触る

- 飲み物をやたら口にする

などの行動が見られることがあります。

これらは「自己安心行動(セルフタッチ)」と呼ばれ、緊張や不安を落ち着かせるための無意識の動きです。

⑥ 嘘を隠すための態度の変化

男性は、自分の嘘が疑われないように、極端に親切になる・声をかけてくるなど、普段と違う行動を取ることがあります。

一見優しくなったように見えても、「機嫌を取っておこう」という意識が働いている場合もあり、いつもとのギャップがポイントになります。

⑦ よくあるサインを総合的に見ることが重要

心理学的には、「単一の行動で嘘を断定することは不可能」とされています。

目線・声・表情・動作の複数の変化を同時に観察することで、嘘の可能性をより正確に判断できます。

たとえば、

- 視線をそらしながら説明が長くなる

- 声が上ずり、手の動きが増える

- 不自然に笑うが目が笑っていない

といったサインが重なったときは、嘘をついている可能性が高まります。

女性に見られる行動の傾向

嘘をつく時の女性に見られる行動の傾向には、感情表現の細やかさと対人意識の高さが深く関係しています。女性は、相手の反応を敏感に察知しながらコミュニケーションを取るため、嘘をつく場面でも「相手に信じてもらうこと」に意識が向きやすくなります。

その結果、男性とは異なる形で心理的サインが表れやすいのです。以下に、心理学や行動分析の観点から詳しく解説します。

① 視線を合わせすぎる・意識的に目を見る

女性が嘘をつくとき、意外にも「相手の目をしっかり見る」傾向があります。

これは、「目をそらすと怪しまれる」と無意識に感じるためで、信頼を得るためにあえて視線を合わせようとする心理が働くからです。

ただし、その視線はどこか「作られた印象」を与えることがあり、目の動きが硬くなる・瞬きが減る・笑っていても目が笑っていないといった特徴が見られます。

② 話が丁寧すぎる・説明が細かくなる

女性は感情表現が得意で、言葉を使って関係を保とうとする傾向があります。そのため、嘘をつく場面では「納得させるために細かく話す」ことがあります。

たとえば、

- 聞かれていないことまで自分から説明する

- 不自然に具体的な日時や状況を付け加える

- 一貫性を保とうとしすぎて話が複雑になる

といった特徴が現れます。

これは、嘘を本当らしく見せようとする心理の表れです。ただし、細かすぎる説明は逆に「作り話っぽい」と感じさせることがあります。

③ 声のトーンやテンポが変わる

女性は感情の変化が声に出やすいため、嘘をつくときは声の高さや話すスピードに変化が見られます。

緊張すると声が少し高くなったり、逆に落ち着いて見せようと声を低くするケースもあります。また、早口になったり、途中で言葉を選び直すように話が止まることも特徴的です。

声のリズムが普段と違うときは、心の中で「何を言うか」を慎重に選んでいる可能性があります。

④ 表情の作り方に違和感が出る

女性は表情をコントロールする能力が高いため、嘘をついていても笑顔を見せることができます。しかし、本心とは違う感情を作っているときは、顔の一部だけが動く不自然な笑顔になりやすいです。

例えば、

- 口元は笑っているのに目元が動かない

- 眉が少し緊張している

- 笑うタイミングがずれる

など、微妙な違いが表れます。

このような「作り笑い」は、脳の表情筋の動きが感情と一致していないときに起こる現象です。

⑤ 手や髪に触れる・小物をいじる

嘘をつく女性に多く見られるのが、**セルフタッチ(自分の体を触る動き)**です。

髪をいじる、指先を動かす、口元を触るなどの行動は、心理的な緊張や罪悪感を落ち着かせようとする無意識の動きです。特に、嘘をついているときは「不安を隠す」ために、何かを触る頻度が増える傾向があります。

⑥ 表情や態度が一貫しない

女性は状況に応じて感情表現を切り替えるのが得意ですが、嘘をついているときは感情と表情が一致しなくなることがあります。

たとえば、「平気」と言いながら目が泳ぐ、「怒っていない」と言いながら声が震える、などが典型的です。

これは、言葉で感情を隠そうとしても、身体の反応まではコントロールできないために起こります。

⑦ 嘘をついた後の罪悪感からのフォロー行動

女性は人間関係を大切にするため、嘘をついたあとは無意識にフォロー行動を取ることがあります。

たとえば、普段より優しくなる、急に気遣いが増える、LINEの返信が丁寧になるなど、「罪悪感を埋め合わせよう」とする行動です。

この行動は「嘘を隠そう」というよりも、「関係を壊したくない」という心理から生まれるものです。

嘘をつく時の目線まとめ

「嘘をつく時の目線」は、人の心を読み解く興味深いヒントのひとつです。しかし、心理学的な観点から見ると、目線の動きは“嘘そのもの”を示すものではなく、思考・感情・緊張といった内面の動きを表しているにすぎません。右上を見る、左上を見るといった方向の違いは、記憶や想像、感情処理の癖を反映しており、人によってパターンが異なります。

つまり、目線だけで嘘を断定するのではなく、「話の内容」「声のトーン」「表情」「体の仕草」などの非言語的サインを組み合わせて観察することが大切です。特に、普段の姿勢や目の動きと比べたときに“違和感”があるかどうかが、心理を見抜く大きなポイントとなります。

嘘の背景には、不安・恥・恐れ・思いやりなど、さまざまな感情が潜んでいます。誰かの目線が少し動いたからといって、「嘘をついている」と即断するのではなく、「なぜそう振る舞うのか」を理解しようとする姿勢が、人間関係をより良くする第一歩です。

目線は、言葉よりも正直に感情を映す鏡です。次に誰かと話すときは、目の動きや表情の変化に少しだけ意識を向けてみてください。相手の本心が“見抜ける”のではなく、“見えてくる”瞬間がきっと訪れるはずです。