現代の日本人は、食生活の変化や生活習慣の影響により、特定の栄養素が不足しがちだと言われています。カルシウムや鉄、ビタミンDなどは特に注目されており、年代や性別によって不足する栄養素に違いがあることも分かっています。

本記事では、日本人がどの栄養素を不足しやすいのかをランキング形式でわかりやすく解説します。さらに、食事だけで補うのが難しい場合に役立つサプリの選び方や、毎日の食生活でできる実践的な工夫についても触れていきます。

健康を維持するために必要な栄養を効率よく摂るためのヒントをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 日本人に不足しがちな栄養素とそのランキング

- 年代や性別ごとに異なる栄養素の不足傾向

- 食事だけでは補いにくい理由と背景

- サプリや食事改善で不足を補う具体的な方法

日本人の不足栄養素ランキング解説

日本人に不足しやすい栄養素として、タンパク質、鉄、ビタミンD、ビタミンB群、カルシウムなどが挙げられます。こうした栄養素の不足は、国の調査や医療機関のデータからも一貫して確認されており、食生活の改善が求められています。

不足しがちな栄養素の背景

日本人は昔から魚や野菜を中心にした食文化を持っていますが、現代では生活習慣や食事スタイルの変化によって栄養のバランスが崩れやすくなっています。特に若い世代では朝食を抜く人が増えており、ビタミンやミネラルの摂取が不足しやすい傾向があります。

また、忙しい日常の中でファストフードやコンビニ食に頼ることが増えると、カロリーは十分でも鉄分やカルシウム、ビタミンB群などが足りなくなります。女性は月経によって鉄の消耗が多く、男性はエネルギーを使う場面でタンパク質やビタミンの不足が目立ちやすいです。

さらに、現代人は屋内で過ごす時間が長いため、日光によって体内で生成されるビタミンDが不足しがちです。こうした生活習慣や食事の選び方の積み重ねが、慢性的な栄養不足を引き起こす背景になっています。

食事だけでは補いにくい理由

栄養は本来、食事からバランスよく摂るのが理想ですが、現代の日本人の生活環境や食習慣を考えると、それだけでは必要量に届きにくい場合が多くあります。主な理由を整理すると次のようになります。

忙しい生活の中で外食やコンビニ食に頼る人が増えています。これらの食事は手軽ですが、野菜や魚が不足しやすく、ビタミン・ミネラルや食物繊維の摂取量が減りがちです。また、脂質や塩分が多く含まれているため、不足と過剰が同時に起きやすいのも特徴です。

野菜や果物は流通や保存の過程で栄養が失われることがあります。さらに土壌の変化によって、昔に比べてミネラル量が少なくなっているという指摘もあります。そのため、同じ食品を食べても、必要な栄養が十分に摂れないことがあります。

年齢を重ねると、腸の働きが弱まり、カルシウムやビタミンB12などの吸収率が落ちやすくなります。体質や持病、薬の影響によっても吸収が妨げられることがあり、食事で摂った栄養がそのまま体に使われるわけではありません。

女性の月経や妊娠・授乳期は鉄や葉酸の必要量が増えますが、食事だけでまかなうのは難しい場合があります。また、日光を浴びる時間が少ない都市生活では、ビタミンDを合成する機会が限られます。こうした環境要因も食事だけでは不足を補えない背景になっています。

このように、現代の食生活や生活環境では、どんなに気をつけても不足しやすい栄養素があります。そのため、バランスの良い食事を基本にしながらも、必要に応じてサプリや強化食品を活用することが現実的な対策になります。

男性に多い不足しがちな栄養素

男性の栄養不足は、食事の偏りや生活習慣の影響を強く受けます。特に働き盛りの世代では、外食やコンビニ食が多くなるため、エネルギーは十分でも必要なビタミンやミネラルが足りないケースがよく見られます。以下に、男性に不足しがちな代表的な栄養素をまとめます。

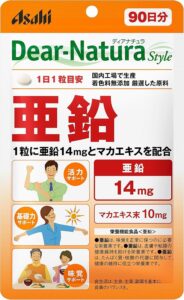

亜鉛は免疫機能や味覚、ホルモンの生成に欠かせないミネラルです。特に男性ホルモンの維持や精子形成に関わるため、男性にとって重要ですが、不足すると免疫力低下、肌荒れ、疲労感、味覚異常などにつながります。肉や魚、牡蠣、ナッツ類に多く含まれていますが、外食中心の生活では不足しやすい栄養素です。

ビタミンB1やB6は、糖質やタンパク質をエネルギーに変えるために必要です。特にアルコールをよく飲む男性はビタミンB1を消耗しやすく、不足すると疲労感や集中力低下につながります。豚肉や玄米、豆類から摂れますが、精製食品が多い食生活では不足しやすい傾向があります。

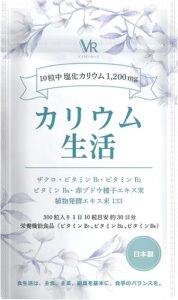

塩分を摂りすぎがちな男性にとって、カリウムは血圧を下げるために欠かせないミネラルです。しかし野菜や果物の摂取量が少ないと不足し、高血圧やむくみのリスクが高まります。バナナ、ほうれん草、海藻などが良い補給源です。

肉中心で野菜が不足しやすい食生活では、食物繊維も不足します。便秘や腸内環境の悪化だけでなく、生活習慣病のリスク増加にもつながります。穀物や豆類、野菜、きのこ類を毎食意識的に取り入れることが必要です。

オフィスワーク中心の生活では日光を浴びる時間が少なく、ビタミンD不足が顕著です。骨の健康に加えて免疫機能にも関わるため、不足すると風邪をひきやすくなったり、将来的には骨粗しょう症のリスクも高まります。魚やきのこを食事に取り入れるとともに、日光浴の習慣が大切です。

―――

男性は「高カロリー・高脂質・高塩分になりやすく、ビタミンやミネラルが不足する」パターンが特徴的です。食生活の傾向を見直すことで、体力維持や生活習慣病予防に直結します。

女性に多い不足しがちな栄養素

女性はライフステージごとに必要な栄養が変化しやすく、特にホルモンや生理周期の影響で栄養不足が起きやすいのが特徴です。厚生労働省や各種調査でも、女性の栄養不足は男性より深刻とされる項目が多く報告されています。以下に代表的な栄養素を挙げます。

月経により毎月一定量の鉄を失うため、女性は慢性的に鉄不足になりやすいです。鉄が不足すると貧血、立ちくらみ、疲れやすさ、集中力低下などが起こります。特に20〜40代女性の約8割が推奨量に達していないという報告もあります。レバー、赤身肉、かつお、あさりなどに含まれる「ヘム鉄」が吸収効率が高くおすすめです。

閉経後の女性はホルモン変化により骨密度が低下しやすく、骨粗しょう症のリスクが高まります。若い世代でも乳製品や小魚の摂取量が少ない人は不足しやすい傾向があります。牛乳、ヨーグルト、しらす、チーズなどを日常的に取り入れることが効果的です。

妊娠を考える女性に特に重要で、胎児の神経管閉鎖障害を防ぐために欠かせません。日常的にも赤血球の生成に必要な栄養素で、不足すると貧血や疲労感の原因になります。葉物野菜、豆類、いちごなどから摂取できますが、加熱に弱いため調理方法にも注意が必要です。

日光不足や食事の偏りから、女性の多くがビタミンD不足と言われています。骨の健康に関わるだけでなく、免疫力や気分の安定にも関与します。特に日焼けを避けがちな女性では不足しやすく、青魚やきのこ類を取り入れるほか、必要に応じてサプリも検討されます。

エネルギー代謝やホルモンバランスの調整に必要な栄養素で、不足するとPMS(月経前症候群)の悪化や片頭痛にも関与する可能性があります。ナッツ、海藻、豆類に多く含まれます。

―――

女性に特有の栄養不足は、ホルモンや妊娠・出産の影響と密接に関わっています。日常の食事で意識的に補うことが大切ですが、ライフステージや健康状態に合わせて必要量が変わるため、定期的に栄養チェックを行うことも有効です。

年代別に見た栄養素不足の傾向

栄養素の不足は年齢によって特徴が異なります。成長期の10代は、骨や筋肉の発達に必要なカルシウムや鉄、ビタミンB群が不足しやすく、特に女子では鉄不足が目立ちます。学業や部活動によるエネルギー消費が多いにもかかわらず、食事量が追いつかないことが要因です。

20〜30代の働き盛り世代では、食事の乱れや朝食欠食が目立ち、ビタミンCやビタミンB群、食物繊維が不足しやすい傾向があります。外食やコンビニ食が中心になると脂質や塩分は過剰でも、ミネラルや野菜由来の栄養素は不足しがちです。

40〜50代になると、生活習慣病のリスクが高まる時期です。食塩や脂質の過剰摂取が問題になる一方で、カリウムやマグネシウムといった血圧や代謝に関わる栄養素が足りないことが多く見られます。さらに、骨の健康を守るカルシウムやビタミンDもこの年代から意識が必要です。

60代以降の高齢者は、食欲や咀嚼力の低下により食事量が減ることで、タンパク質やビタミンD、カルシウム不足が顕著になります。これらは筋力や骨を維持するうえで欠かせないため、不足するとフレイルや骨粗しょう症につながりやすくなります。

このように、年代ごとに不足しやすい栄養素が変わるため、自分の年齢に合わせた食事改善や栄養補給が重要になります。

日本人の不足栄養素ランキング最新情報

最近の大規模な調査では、カルシウム不足が全年代に共通して多いことが示されています。また、加工食品の摂取量が多い人ほど栄養バランスが乱れやすいことも明らかになっており、サプリを摂取したり、意識的に野菜や魚、豆類を取り入れる食習慣がますます重要になっています。

厚生労働省のデータから見る不足

厚生労働省が毎年発表している「国民健康・栄養調査」では、日本人の食事の傾向や栄養状態が数字で示されています。この調査から見えてくるのは、多くの人が共通して抱えている栄養の不足です。たとえば、カルシウム、鉄、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンD、食物繊維は特に不足しやすい栄養素として挙げられています。

若い世代では、朝食を抜く習慣やコンビニ食・外食に頼る機会が多いため、栄養が偏りがちです。20〜30代の働き盛りの人は、カロリーは十分でも必要なビタミンやミネラルが不足しているケースが目立ちます。女性は月経の影響で鉄分が不足しやすく、貧血や疲れやすさにつながる人も少なくありません。

一方、男性の場合は塩分や脂質を摂りすぎる傾向があり、高血圧や生活習慣病のリスクが高まると同時に、ビタミン類の不足も多く報告されています。さらに高齢者になると、食欲の低下や噛む力の弱まりから食事量が減り、タンパク質やビタミンDを十分に摂れなくなることが多いです。これにより筋力の低下や骨粗しょう症のリスクが高まります。

こうしたデータを知っておくと、自分や家族がどの栄養素に気をつけるべきかを判断する手がかりになります。日々の食事の中で意識して不足しやすい栄養を補うことが、長期的な健康維持につながります。

サプリで補う栄養素の選び方

サプリは不足しやすい栄養素を効率よく補える便利な手段ですが、選び方を誤ると効果を感じにくいだけでなく、余分に摂りすぎて体に負担をかけることもあります。大切なのは「自分に本当に必要な栄養素を見極めて選ぶこと」です。

まず意識したいのは、普段の食事で不足しやすい栄養素を優先することです。日本人の場合、鉄、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群、食物繊維などは調査データでも不足しやすいとされています。特に女性は鉄、妊娠を考える方は葉酸、高齢者はビタミンDやタンパク質を補うサプリが有用とされています。

次に、配合量を確認することが重要です。多ければ良いわけではなく、目安量や上限量が決められている栄養素も多くあります。例えば脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は体に蓄積されやすいため、過剰になると健康リスクにつながります。購入前にはパッケージに書かれている含有量を確認し、自分に合った量かどうかを確かめることが必要です。

さらに、品質や信頼性も見極めるポイントです。国が定めた基準を満たしている「栄養機能食品」や「機能性表示食品」は、成分や効果が一定の基準に基づいて確認されています。安価な商品や根拠のない宣伝文句に惑わされず、安心できるメーカーや商品を選ぶことが望ましいです。

最後に、生活習慣とのバランスを考えることも忘れてはいけません。サプリはあくまで不足を補う補助的な手段であり、基本は毎日の食事から栄養を摂ることが大切です。例えば、食事改善と併用して鉄やビタミンDをサプリで補う、といった工夫をすることで効果が実感しやすくなります。

不足栄養素を知る診断方法

自分に足りない栄養素を正しく把握することが、効率的な栄養補給の第一歩です。病院や専門クリニックで行われる血液検査では、鉄やビタミンDなどの数値を確認でき、栄養の不足傾向を客観的に知ることができます。特に「オーソモレキュラー血液検査」などは栄養状態の細かい指標が分かるため、必要な栄養素を特定するのに有効です。

また、自宅でも簡単にチェックできる「栄養状態チェックシート」やセルフ診断ツールがあります。例えば、「疲れやすい」「立ちくらみが多い」といった症状を確認する形式で、不足している可能性のある栄養素を把握できます。こうしたシートを使えば、病院に行かなくても食生活の見直しに役立てることができます。

診断やチェックを活用することで、自分に必要な栄養素が明確になり、無駄なサプリを避けながら不足分を効果的に補えるようになります。

不足栄養素セルフチェックリスト

「自分がどの栄養素を不足しやすいか」を簡単にセルフチェックできるように、質問形式のチェックシートをまとめてみました。これはあくまで目安であり、正確な判断は血液検査や医師の診断が必要ですが、日常の自己確認には役立ちます。

【鉄不足チェック】

顔色が青白いと言われる

立ちくらみやめまいがよく起こる

疲れやすく回復が遅い

爪が割れやすい・スプーン状になる

月経が重い(女性の場合)

【ビタミンD不足チェック】

室内にいる時間が長く、日光を浴びる機会が少ない

魚やきのこをあまり食べない

骨や関節の痛みを感じることがある

風邪をひきやすい

気分が落ち込みやすい

【ビタミンB群不足チェック】

甘いものや炭水化物をよく食べる

疲れやすく集中力が続かない

口内炎や口角炎がよくできる

肌荒れが気になる

お酒をよく飲む

【カルシウム不足チェック】

牛乳や乳製品をほとんど摂らない

小魚や海藻類を食べる機会が少ない

骨折した経験がある

イライラしやすい

爪が割れやすい

【タンパク質不足チェック】

主食中心で肉や魚をあまり食べない

筋肉量が減ってきた

髪や肌にハリがない

傷の治りが遅い

午後になると強い倦怠感を感じる

判定の目安

- 各項目で 2つ以上チェックがついたら不足の可能性が高い栄養素 と考えましょう。

- 栄養を意識して摂るか、必要に応じてサプリで補うと安心です。

食事改善で不足を補う実践ポイント

栄養素を効率よく補うためには、毎日の食事内容を少しずつ工夫することが大切です。まず意識したいのは「主食・主菜・副菜を揃える」ことです。ご飯やパンなどの主食だけに偏らず、肉や魚、卵、大豆製品を主菜に、野菜や海藻、きのこを副菜として組み合わせると、自然に栄養バランスが整いやすくなります。

-

タンパク質を毎食に取り入れる

・肉や魚だけでなく、卵や大豆製品(納豆・豆腐・豆乳)を組み合わせる

・朝食に卵やヨーグルトを追加するとエネルギーが安定 -

野菜を種類豊富に摂る

・1日350gを目安に、生野菜+加熱調理で量を確保

・緑黄色野菜、きのこ類、海藻類を組み合わせてビタミンやミネラルを補給 -

鉄分を効率よく摂る

・レバーや赤身肉、魚介類など動物性食品の「ヘム鉄」を優先

・ほうれん草や小松菜など「非ヘム鉄」を食べる時は、ビタミンCを含む果物や野菜と一緒に -

カルシウムを意識的に摂る

・牛乳やチーズ、ヨーグルトを毎日の習慣に

・小魚や海藻も組み合わせて骨の健康をサポート -

ビタミンDを忘れない

・鮭、サンマ、イワシなどの魚を食事に取り入れる

・きのこ類も活用し、日光にあたる習慣も意識する -

間食や調味料にも工夫を

・ナッツ類で亜鉛やマグネシウムを補給

・塩分は控えめにし、香辛料やレモン汁で味付けを工夫する

食事改善は大きな変化を目指すよりも、小さな工夫を積み重ねることがポイントです。外食やコンビニを利用する際も、野菜の副菜や豆類をプラスすることで、不足分を自然に補える習慣につながります。

日本人の不足栄養素ランキングまとめ

現代の日本人は、食生活の多様化やライフスタイルの変化によって、栄養素の不足が深刻な問題となっています。

鉄やカルシウム、ビタミンD、ビタミンB群、食物繊維などは全年代において不足が指摘されており、性別や年齢ごとに不足する栄養素の特徴も異なります。こうした不足を放置すると、体調不良や生活習慣病、将来的な健康リスクへとつながる可能性があります。

しかし、日々の食事にちょっとした工夫を加えたり、自分に合ったサプリメントを取り入れることで、栄養バランスは改善できます。大切なのは「自分に不足している栄養素を正しく知り、意識的に補うこと」です。

チェックシートや厚生労働省のデータを参考にしながら、まずは今日の食事を振り返ってみてください。

そして、意識的な一歩を踏み出すことで、未来の自分の健康を守ることにつながります。あなた自身やご家族のためにも、今すぐ不足栄養素を確認し、食事やサプリでできる対策を始めてみましょう。

![イージーファイバー トクホ [ 公式 ] 【食物繊維 たっぷり! / パウダーで簡単! 味はそのまま! 】 難消化性デキストリン (水溶性食物繊維) [ 特定保健用食品 / 30パック ]](https://korekotae.com/wp-content/uploads/2025/09/81TRN3-g8tL._AC_SL1500_-209x300.jpg)